EUの大学教育の標準は?

EUにおける高等教育はボローニャプロセスという協定によって標準化されています。

ボローニャプロセスというのは1999年に施行されたヨーロッパにおける高等教育の枠組みで、加盟国内における大学などの高等教育機関の学位、単位、学習成果、学習の品質を調和するように設計されています。

学位の構造

学位は日本と同じで学士、修士、博士の3段階に分かれています。また、それぞれに教育レベル(European Qualification Framework)が割り当てられて、定義されています。

学士:EQF レベル6(第一サイクル)

修士:EQF レベル7(第二サイクル)

博士:EQF レベル8(第三サイクル)

※1 – 4は義務教育課程, 5は準学士(短大)を意味する

単位の制度

また、ヨーロッパの単位はECTSという互換制度によって定義されます。標準として生徒が1年間に学習する時間は60ECTS、言い換えると約1500時間〜1800時間の学習時間(負担)になるように組まれます。

この学習時間というのは

・授業への出席時間

・課題の時間

・自習の時間

などを含んでいます。

学習成果

また、単位を単純な学習時間だけではなく、予想される学習成果という面でも定義しています。これはコースのシラバスを見れば必ず書いてあるもので、授業は全てこの学習成果が期待できるように組まれます。

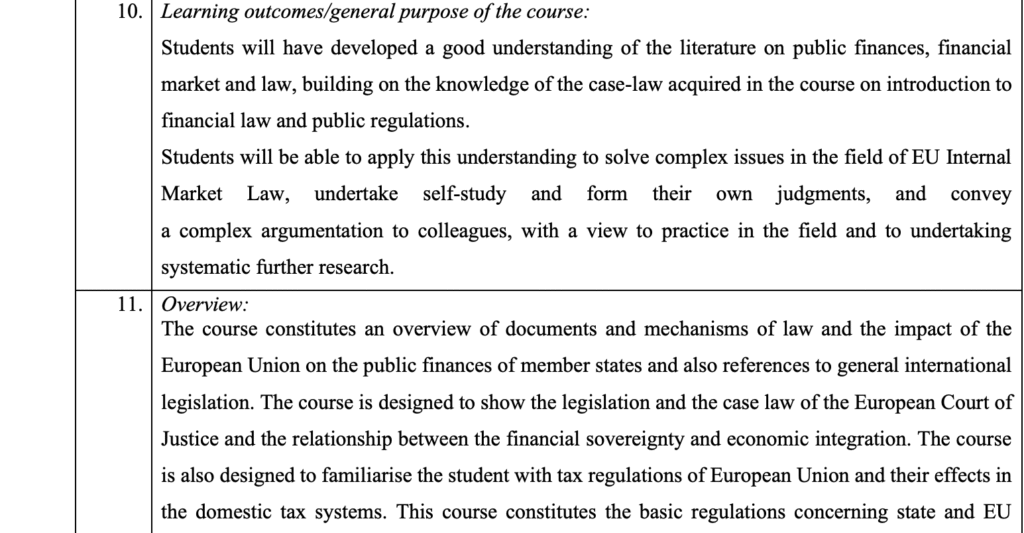

例として、僕の修了したヴロツワフ大学BBAの一科目Introduction to Financial Lawのシラバスを見てみると・・・。

個人的な経験として、自身がこれを達成したかと問われれば、8割といったところでしょうか。実際、これに関しては素晴らしい成績でなかったのを覚えています。

学習の品質

また大学には第三者の質保証機関が常について監視し、その機関もまたENQA(European Association for Quality Assurance in Higher Education)という第三者機関がESG(Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area)と呼ばれる基準を満たしているかどうかを確認しています。

これにより、各国の大学は教育プログラムを「学習成果(Learning Outcomes)」に基づいて設計し、外部評価を受けることが義務化され、学位の相互承認と信頼性が確保されています。

欧州教育はレベルが高いのか?

ヨーロッパで勉強することは、ボローニャプロセスに則って得られる学習成果以上の価値があります。国同士の教育の質が担保されることは、大学同士の交流、学生の国際的な流動性を高めることを意味します。これによって大学内が国際的な場となり、様々な文化、思想、バックグラウンドを持った学生たちが自由に議論できる環境を形成しています。

ダブルディグリー制度が普及したこと、エラスムスなどの留学制度が充実しています。

例えば、修士の友人の例ではダブルディグリー制度を利用して1年ヴロツワフ大学、1年ウィーン大学の合計2年間の学習で二つの大学から学位を得ていました。

一方で、エラスムスのように留学中の単位も認められることで留年や休学をせずとも学期や年単位の留学が可能となりました。またベルリン自由大学にエラスムスで留学していた同級生が、その大学を気に入って編入したなんという例もあります。

ボローニャプロセスは大学のレベルを底上げするだけでなく、質がある程度均されることによって、大学間の交流も円滑であるのが欧州留学の魅力の一つです。