ヴェネツィアの時代

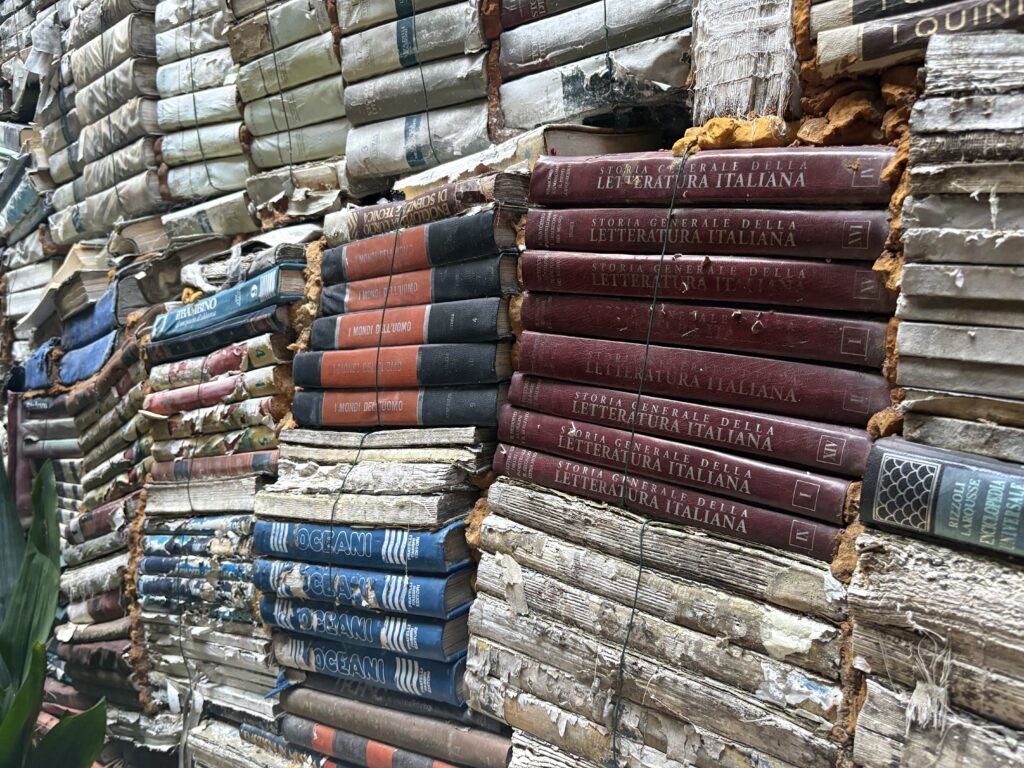

ヴェネツィアを訪れた多くの人がまず初めに魅了されるのが、人工島とは思えないその美しい街並みであることは言うまでもないでしょう。一千年共和国として栄えた交易国家で、数々の時代の先駆けでもありました。

例えば、世界史の教科書をひらけば必ず載っているルネッサンスの三大発明は、火薬、羅針盤、そして活版印刷ですがヴェネツィアはこのどれにも深く関わっています。

火薬は13世紀のヴェネツィアの冒険家マルコ・ポーロが中国から持ち帰ったことで西洋に広まり、羅針盤も当時交易関係だったオリエントから伝わり、ヴェネツィアがいち早く取り入れたことでも知られています。

そして今回の話の主題となるのがヴェネツィアと『活版印刷』の話です。

活版印刷を発明したのは誰?

そもそも、火薬も羅針盤もヴェネツィアどころかヨーロッパで生まれたものではなく、中国から交易を通じて伝わったものです。活版印刷ですら西洋で最初に行われたものではありません。

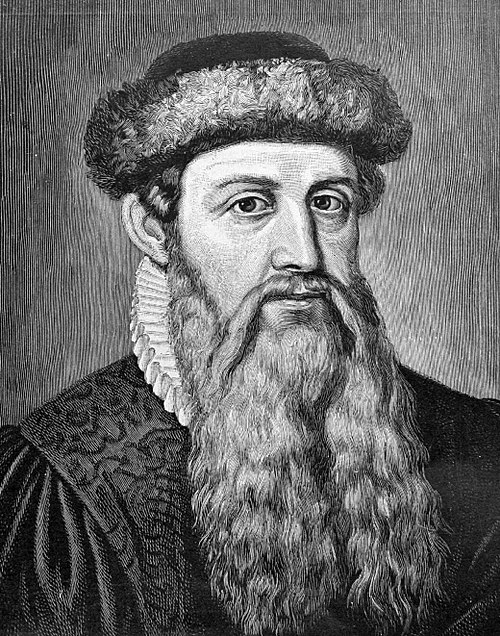

しかし、15世紀のドイツ金細工師、ヨハネス・グーテンベルクが西洋で初めて活版印刷を行うと、技術は瞬く間に普及していきました。

ヴェネツィアで生まれた現代『本』

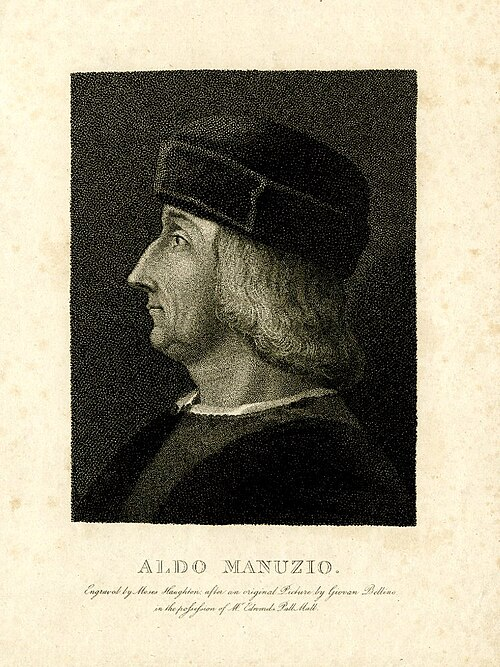

西洋における活版印刷の発明者はドイツ人でしたが、現代の『本』の形はヴェネツィアで生まれました。それを作ったのは一人の出版人アルドゥス・マヌティウス(1450年頃 – 1515年)

アルドゥスは今日の本に欠かせない多くのものを生み出しました。

具体的には

- 文庫本サイズの本(それまでは大型しかなかった)

- イタリック体

- 目次

- ページ番号

- 本の序文 など

アルドゥスは後にアルド印刷所という出版社を立ち上げ、16世紀まで出版は続きました。

ヴェネツィアでアルド本を探してみた

今回、ヴェネツィアにある3つの古書店でアルド本を見つけることができました。

まず、一箇所目がEmiliana antiquarian Library

営業時間が午前の部と午後の部で分かれていることには注意が必要です。

いくつか言葉を交わして、店主の女性に「アルド印刷所の本はありますか?」と尋ねると「二冊だけある」と、奥の方から引っ張り出して読ませてくれました。アルド本を求めてくる客は意外と少ないのか、熱が入ったのか、店主の方が本についてイタリア語でたくさん説明してくれましたが、イタリア語を理解できない僕がかろうじて聞き取れたのは年代に関する情報でした。

いくらするのだろうと、恐る恐る後ろのページをみてみると、驚愕の900€(2025/07のレートで15万円以上)!!!

目ん玉が飛び出そうになったのと同時に、写真だけは撮らせてもらえたのでこちらに。。。

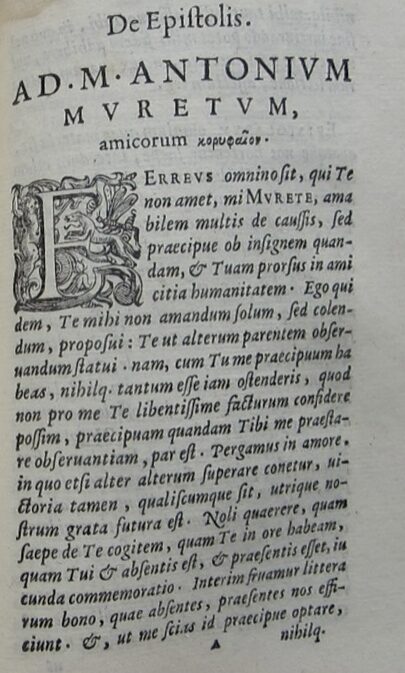

アルド本は古代ローマ時代から続く古典を取り扱っており、故にラテン語で書かれています。

僕はラテン語は少しだけ読めるので、英語の知識を合わせて意味を推測してみると…

「Ad」は「〜へ」という意味なので「M. Antonium Muretumへ」、16世紀に活躍したフランス人の作家アントニウス・ムレトゥスへ向けた手紙だと思われます。(語尾がumになってるのはラテン語の呼格の格変化)。

二件目:Libreria Antiquaria Linea d’Acqua

続いて訪れたのは Libreria Antiquaria Linea d’Acqua です。

こちらでは一冊だけ見せてもらいました。

この錨のマークがアルド印刷所の印です。

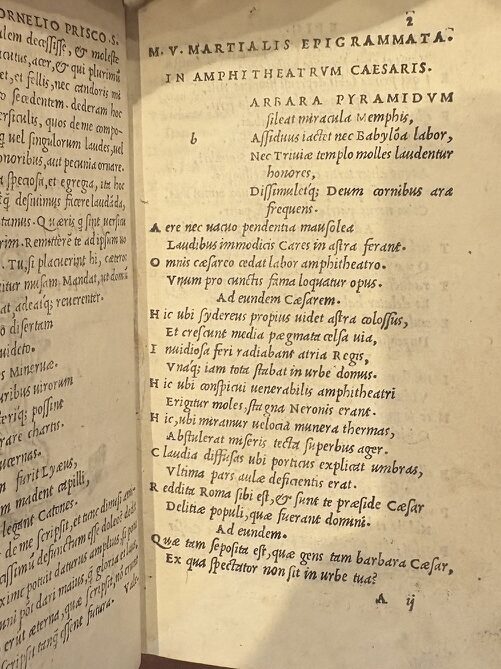

こちらは古代ローマの詩人マルティアリスによる詩です。Amphitheatrum Caesarisとあるので皇帝の円形劇場、つまりローマのコロッセオに関する詩だと思われます。

お店の方曰く、こちらの本はアルドゥス・マヌティウスの息子によって作られたものだそうで、かなり初期の貴重なものです。そりゃ値段の方も・・・。

三件目:Libreria antiquaria Segni Nel Tempo

そして最後に Libreria antiquaria Segni Nel Tempoです。こちらの店主の方は少し気難しそうな方ではありましたが、質問したことには丁寧に答えてくれる方でした(しかも英語で)。

こちらでも読ませてもらった本は二冊、どれも高価でしたが本物に手で触れて読むことができる貴重な経験でした。

思えば、こうして少しだけではあってもラテン語を勉強する機会をくれたのはポーランドの大学の授業です。留学していなければ知ることもなかったであろうアルド本、ヨーロッパの大学で学ぶというのはこういう意味でも、新しい世界への扉であると思います。

コメント